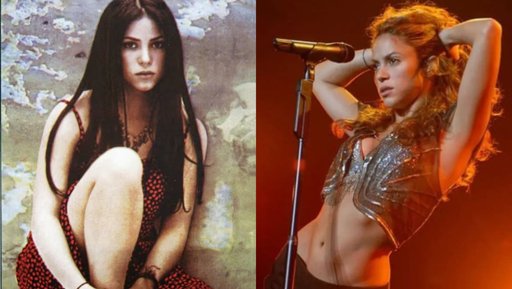

Shakira Reimagina sus Éxitos: Ed Sheeran y Beéle se Unen a la Celebración de 'Pies Descalzos' y 'Fijación Oral'

La cantante colombiana Shakira celebra dos hitos importantes en su carrera: el 30º aniversario de su álbum “Pies Descalzos” y el 20º aniversario de “Fijación Oral”.

Para conmemorar estas fechas, la artista se ha asociado con Spotify en un proyecto especial titulado “Spotify Anniversaries”, a través del cual ha lanzado un EP exclusivo con nuevas versiones de cinco de sus canciones más emblemáticas. Las canciones seleccionadas para esta reinterpretación provienen de ambos álbumes.

De “Pies Descalzos”, el disco que impulsó su carrera a nivel internacional, eligió los temas “Antología” y “Sueños Blancos”.

Del ambicioso proyecto “Fijación Oral”, la selección incluye “Día de Enero” y “La Pared” del primer volumen, así como el éxito mundial “Hips Don’t Lie” del segundo volumen. La nueva versión de “Hips Don’t Lie” ha generado especial atención al contar con la colaboración del artista británico Ed Sheeran y el cantante colombiano Beéle. En esta reinterpretación, Sheeran aporta su estilo melódico con la guitarra acústica e incluso canta algunos versos en español, mientras que Beéle añade un ritmo urbano. Shakira describió esta colaboración como un puente entre generaciones y culturas, destacando la sensibilidad de Sheeran y la representación de la nueva generación por parte de Beéle. El material, que ya está disponible en audio y video en la plataforma de streaming, no solo presenta las canciones reversionadas, sino que también ofrece contenido adicional para los fans. El EP incluye anécdotas inéditas sobre la creación de los discos originales, detalles del proceso creativo y contenido exclusivo detrás de cámaras, ofreciendo una mirada profunda al legado de la artista barranquillera.

Artículos

10

Cultura y Ocio

Ver más

La Reina de la Salsa cumple cien años. Nació el 21 de octubre de 1925 y en el mundo entero se le rinde homenaje. En su autobiografía, escribe: “Me llamo Celia Caridad Cruz Alfonso. Soy hija de Catalina Alfonso, a quien todos le decían ‘Ollita’, y de Simón Cruz. Nací en Santos Suárez, La Habana, Cuba, un barrio de clase media y trabajadora donde vivían personas de todos los colores. Como ha habido tantos cambios horrorosos en Cuba, y desde que salí, nunca he vuelto, no sé si todavía esa casita existe como la recuerdo”.Celia. Mi vida es el título de esa autobiografía, escrita con la colaboración de la periodista Ana Cristina Reymundo. Un recorrido entrañable por la historia de una de las cantantes más talentosas y queridas de la música popular en el siglo XX y aun en el XXI, en el que se continúa celebrando su voz, su carácter festivo, su espíritu libertario, la genial extravagancia de sus vestidos y sus coloridas pelucas, su genial grito de batalla: ¡Azúcar!Era una mujer feliz, siempre en compañía de su marido Pedro Knight, a quien conoció en 1950 cuando fue contratada como vocalista de la Sonora Matancera, en la que él era trombonista, después de comenzar su carrera profesional en 1948 con Las Mulatas de Fuego.Son muchos los libros que cuentan aspectos o toman como punto de central la vida de la intérprete de “Burundanga”; uno de los más conocidos es Celia Cruz: Reina Rumba, del colombiano Umberto Valverde, publicado en 1981 por la editorial La Oveja Negra, que —de acuerdo con Guillermo Cabrera Infante— “es un reportaje, una entrevista, una biografía, una autobiografía, una confesión y a la vez un poema”. Este libro es un homenaje a la música cubana a través del personaje universal en que se convirtió Celia Cruz, primero admirada y después odiada por el dictador Fidel Castro, quien nunca le perdonó el que haya huido de Cuba en 1960, cuando en una gira con la Matancera decidió quedarse en México, de donde emigró a Estados Unidos. Nunca le permitieron volver a su país, ni siquiera para acompañar a su mamá en sus últimos días. Solo estuvo en 1990 en la base militar de Guantánamo, donde después de cantar para los soldados, antes de regresar a Norteamérica tomó y guardó un puño de esa tierra que jamás volvería a pisar.Uno de los temas más conocidos de Celia, cuyo repertorio resulta impresionante, es sin duda “La vida es un carnaval”, que nace de una tragedia. Es una canción del compositor argentino Víctor Daniel, quien en una entrevista con Margarita Rodríguez para BBC News Mundo recuerda que estaba en Venezuela cuando un atentado destruyó en Buenos Aires las instalaciones de Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, en el que murieron 85 personas y hubo centenares de heridos. Él veía las dolorosas escenas en la televisión, en una de ellas una mujer lloraba porque había perdido a toda su familia. Él le hablaba viendo a la pantalla, le decía: “No tiene que llorar, señora, las penas se van cantando, ya verá que va a salir adelante, que Dios está con usted”. Después se sentó al piano y compuso la canción: “Todo aquel que piense que está solo y que está mal / Tiene que saber que no es así / Que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien”. Dos años después se la propuso a Celia, quien en principio se mostró renuente a interpretarla, pero cuando por fin la cantó: “fue como tocar el cielo con los dedos, me sentí muy halagado que una leyenda grabara mi canción”, dice Víctor Daniel.“La vida es un carnaval” fue un éxito instantáneo, se convirtió en el tema con el que Celia cerraba sus actuaciones. De acuerdo con la nota de BBC News Mundo: “En 2021, la revista Rolling Stone actualizó su famosa lista de las ‘500 mejores canciones de todos los tiempos’”, en la que se incluyó a Celia Cruz con “La vida es un carnaval”, porque “se convirtió en un himno vivificante para el público y marcó un impresionante acto final de su formidable carrera”. Celia tenía entonces 18 años de haber fallecido, murió el 16 de julio de 2003 en Nueva York. Millones de personas le rindieron homenaje entonces, millones la recuerdan ahora en el centenario de su natalicio, una fecha histórica para la música popular.AQ / MCB

La Muse Writers and Artists Retreat, 1 Rue de la Place, 11380 Labastide-Esparbairenque, FranceLa araña se encoge en un rincón en la parte alta de la ducha, esperando a que la huésped del dormitorio regrese a pasar la noche.Ella regresa, llevando a una amiga que la ayudará a meter a la araña en un vaso. Lo cubren con un paño de cocina y echan a la araña por la ventana para enfrentar un destino desconocido.“Esperamos no haberla matado”, dicen. Pero las arácnidas saben desenvolverse tanto en un dormitorio como en la naturaleza, incluso cuando alguien las lanza desde el segundo piso de una granja.Al día siguiente, una araña, con las mismas ocho patas peludas, se esconde en un rincón, esperando a que la huésped del dormitorio regrese a pasar la noche.La huésped regresa. Su amiga atrapa de nuevo a la araña en un vaso. Esta vez, cubre el vaso con un trozo de cartón —al igual que el paño de cocina— y arroja a la araña, por la misma ventana, al abismo.Tercer día. Una araña se ha metido en un rincón entre el techo y la pared, esperando a que la huésped del dormitorio regrese a pasar la noche.Un amigo más alto debe ahora atraparla en un vaso. Lo cubren otra vez con el paño de cocina, y de nuevo arrojan a la araña hacia la oscuridad.El destino de la araña es vivir.Tu vida hecha migasEl tostador suena.Grandes migas del pan se quedan en el fondo.Impaciente, metes un cuchillo,mientras el tostador todavía está enchufado a la pared.Dorothy Dean Walton nació en Colquitt, Georgia. Graduada como B.A. en Letras Inglesas en la Universidad de Chicago, formó parte del consejo editorial de poesía de la revista The Chicago Review. Escribe ficción, guiones para cine y no-ficción creativa.Estos relatos también pueden encontrarse, tanto en inglés como en español, en el blog Third Place Cafe Stories (https://www.thirdplacecafestories.com), enfocado en “terceros lugares”, o espacios públicos informales que sirven de lugar de reunión y conexión para la comunidad.AQ / MCB

Llegar a Tacubaya es como entrar a otros mundos: uno compuesto de mucho bullicio y colorido, y otro en el que, al caminar por algunas de sus calles, se experimenta gran tranquilidad, silencio y una mediana seguridad, como cuando la zona era considerada las afueras de la Ciudad de México y cuando el país tenía apenas 16 millones 522 mil habitantes, es decir, allá por la década de 1930. Todo depende de por dónde llegues.Algunas de las opciones empiezan por las salidas de la estación Tacubaya del Metro y son distintas dependiendo de la línea: la café o 9; la naranja o 7; o la rosa o 1, esta última flamantemente lenta, con cero señal telefónica, sin acceso a internet, aunque, eso sí, con fachada nueva (el rosa les quedó bien y el anuncio de la estación tiene bonita letra).Por donde decidas salir de ese laberinto llamado Metro y en el que quienes hemos caminado subterráneamente a veces nos perdemos (aunque lo hayamos recorrido un sinfín de veces), tu experiencia será distinta. Si sales por la puerta que anuncia la avenida Río Becerra, prepárate para subir los más de veinte escalones de una pronunciada escalera, y salir ahogándote del cansancio para toparte con un estruendoso ruido de coches circulando por la calle Parque Lira. Después de sortear paraderos de camiones y perderte entre puestos de fritangas y chucherías, de pasar frente al mercado y una tienda departamental, cruzarás la calle Antonio Maceo, y entonces casi te transportarás a la modernidad de 1930 impuesta por el arquitecto de educación francesa Juan Segura, a un México en “renacimiento”, como lo llamaría Vasconcelos, con una clase media “aspiracionista” en busca de servicios y vivienda (coincidencia con el año 2025, en que comprar casa es un derecho —casi— negado), y quizá te acuerdes que por esa década, en 1939, apareció el poema de José Gorostiza Muerte sin fin. Mirarás el edificio Ermita, con su beige casi perfecto —depende de la hora y de cómo le esté dando la luz—, sus terminados sencillos y elegantes, sus muchas ventanitas, y contarás sus siete pisos; verás sus puertas con enormes arcos y su nombre sobre uno de ellos. Una proyección del tiempo pasado que, en palabras de Juan Segura, utilizaba por sus “curvas, [el] uso del compás y las ideas del volumen [...] curvilíneo”. El tipo de lenguaje arquitectónico que Segura intentó comunicar fue “mexicano, moderno, económico y personal”, nos cuenta Xavier Guzmán Urbiola en su libro Juan Segura, editado por la Colección Arquitectos Mexicanos.Ese espacio diseñado por Segura fue más allá del estilo art déco, pues más bien lo retomó para crear su propia personalidad, en la que combinó lo antiguo y lo moderno (y más modernos no podrían ser sus departamentos de 28 metros —desde entonces el espacio ya iba a la baja—).Al arquitecto Segura, la Fundación Mier y Pesado, que se creó en 1917, le dijo que tenía una bola de terrenos donde debía reinvertir el dinero para sostener las obras de beneficencia que le habían encargado a partir de los testamentos de Isabel Mier y Pesado, Luisa de Mier y Celis, y su esposo Isidoro de la Torre y Carsi. La Fundación tenía que hacer rentable el negocio y dio luz verde a Segura. En 1928, en el pueblo de Tacubaya, le mostró un terreno de 33 mil 375 metros cuadrados que había pertenecido a la familia Mier y Celis. Urbiola ha dicho que ese terreno “era tan grande como la Alameda Central”, y describe que la casa tenía un “jardín interior espacioso, con arco triunfal en su acceso, un bosque pequeño, un fresno gigante, un lago, un canal, fuentes, unos baños con su manantial propio, quioscos, un invernáculo, una columna meteorológica, una casa señorial, caballerizas y dos capillas”. Juan Segura contó en una entrevista de 1980 que fue él quien ordenó Tacubaya y creó los programas para empezar a desarrollar las construcciones. Fue por ello que pidió a la Fundación Mier y Pesado que cediera al gobierno del entonces Distrito Federal 22 metros de la calzada Juárez (hoy avenida Revolución) y en total 9 mil 306 metros cuadrados: visionario, comprendió que la ciudad se extendería “desde el Centro de Chapultepec hacia Tacubaya y de ahí hacia el sur, a Mixcoac y San Ángel”. Fue Segura quien dijo que lo perdido sería retribuido con la “plusvalía de los terrenos” y estarían ubicados en una gran avenida de treinta metros de ancho. Y sí, es lo que hoy atravesamos con paso acelerado y mirando a todos lados, la avenida Revolución con sus entrecruces, sus coches yendo y viniendo, los semáforos y el metrobús a toda velocidad, como si tuviera por objetivo atropellarte.Pero el arquitecto no se detuvo ahí y trazó la calle de José Martí, que quedó perpendicular a la avenida Jalisco y Revolución, a la que también proyectó como lugar de negocios. Y de los 24 mil y fracción metros de terreno, delineó también las calles Antonio Maceo y Progreso, quedando así alrededor de cinco manzanas. En el cruce de Martí y Revolución levantó el edificio Isabel sobre un terreno de 5 mil 500 metros cuadrados que, una vez terminados, tenía 14 mil metros cuadrados diseñados para la venta, y había construido “32 casas, 15 departamentos y 23 comercios”. Era un condominio aislado del ruido exterior. Urbiola, también doctor en Historia, identifica en esa construcción “líneas expresionistas, arcos, acróteras, mosaicos decorativos, pérgolas y un relieve cuyo tema son ‘burbujas en el mar’ ”, con casas de hasta “cuatro recámaras, terraza y costurero” y baño privado para cada vivienda, agua corriente y potable, y tinacos: “ningún metro ni un rayo de sol desperdiciados”. Lo que Urbiola dice es que incluso en la luz había un toque artístico.Tú, que has llegado hasta ahí, deberás saber que sobre Progreso, una de las calles que rodea la obra, existió un cine, el Jalisco. De un lado pasaban los autos y del otro los tranvías eléctricos. Y del lado de la calle Revolución y la de Jalisco estaba un gran letrero de gas neón, de los primeros, que anunciaba al Cine Ermita. Inaugurado en 1936, fue el primero en tener un equipo de sonido de la marca Western Electric (el Vitaphone, que levantó de la crisis a la Warner Brothers al apostarle a las películas sonorizadas en 1926), adquirido en Estados Unidos el 24 de marzo de 1933. La Fundación envió a Juan Segura a Chicago y Nueva York un año antes a comprar la instalación del centro de entretenimiento. El cine, cabe decir, ofrecía 2 mil 594 asientos, “hidrantes contra incendios”, ventilación, y contaba con una isóptica adecuada, gracias a la forma trapezoide del terreno.En la esquina hubo un café donde servían desayunos económicos, y en el cruce de avenida Jalisco y Revolución existió hasta 2021 una Farmacia del Ahorro (Juan Segura había imaginado colocar un banco), pero antes había una tienda de zapatos de una marca, muy famosa en la segunda mitad del siglo XX, por la cual el edificio llegó a conocerse como “el Canadá”. La gente también llegó a decirle “el edificio de la Coca”, pues Coca-Cola se anunció ahí por algunos años.El Ermita fue construido entre el 16 de noviembre de 1929 y 1935 por Juan Segura Gutiérrez, un hombre de posición acomodada, pupilo de Carlos Lazo y colaborador del arquitecto Paul Dubois, diseñador del Palacio de Hierro. La Fundación Mier y Pesado le encargó diseñar el Ermita con uso habitacional para rentar, pero inicialmente fue pensado solo como hotel, donde las cocinas no figuraban y el distribuidor interior sería un patio abierto que después fue cerrado con un tragaluz. Segura levantó 78 departamentos: 12 de 120 metros cuadrados integrados a la parte triangular y 66 arriba del cine Hipódromo (después Jalisco), de entre 28 y 43 metros. Urbiola señala que Segura retomó a Dubois en este aspecto, es decir, al implementar “viviendas obreras”. Aspecto interesante si se considera que en ese edificio llegaron a vivir el poeta y cónsul general de Chile en México Pablo Neruda y el pintor David Alfaro Siqueiros.En 1968 el Ermita, de “expresionistas líneas”, tenía tal importancia que el Metro de la ciudad le pidió a Juan Segura los planos estructurales para estudiar su cimentación y saber qué precauciones debía tener para la construcción del Metro. El arquitecto aseguró que en las excavaciones (de Chapultepec a Tacubaya) el “edificio no se movió nada [...], ni por los temblores la estructura se ha movido”. Hizo esta declaración en 1984 y hoy el Ermita sigue en pie. La construcción funcionalista de 9 mil 370 metros cuadrados, estructura de acero y concreto, pisos de granito artificial y duela “Suchi”, está siendo remodelada por la Fundación Mier y Pesado. Hasta ahora no sabemos su futuro, pero, a diferencia de aquel 11 de septiembre de 1935 en que en el diario Excélsior la promocionaba como un “triunfo financiero, técnico, de inversión y arquitectónico”, a los locatarios que alquilaban ahí les dijeron adiós en 2020 (llama la atención que la estética, con años de estar ahí, fue la única que resistió los estragos de la pandemia).Ángeles González Gamio escribió en 1988 que desde el siglo XIII Tacubaya estuvo poblada por tribus chichimecas y que al llegar los aztecas ayudados por Hernán Cortes fueron dominados. Cortés se apropió de esas tierras y gracias a ello se establecieron órdenes religiosas, se fundaron siete conventos y seis colegios. Pero fue hasta finales del siglo XVIII que se urbanizó y se construyeron casas de campo como la de la embajada rusa y molinos de trigo que se abastecían del agua que bajaba del manantial de Chapultepec y el Tlaxpana (Tacubaya significa “lugar donde tuerce la barranca que lleva agua”). Luego llegó la Ley de Exclaustración de los Bienes Religiosos y de ahí se obtuvieron alrededor de veinte terrenos donde fueron construidas casonas al lado de mansiones con grandes jardines, como el enorme predio, propiedad de Antonio de Mier y Celis, o lo que hoy son la Casa de la Bola —que data del siglo XVIII—, la Casa Amarilla y la casa del obispo Palafox y Mendoza en la calle Manuel Dublán y Rufina.Así, ahora que camines por ahí, recuerda que hay mucho que no has mirado y que el barrio de Tacubaya fue elegido por el arquitecto Luis Barragán para diseñar, en 1948, una gran casa que hoy es una de las más visitadas de la zona. Pero esa es otra historia.AQ / MCB

En una ocasión sin saber por qué o para qué me introduje en un túnel que parecía un laberinto; por más que yo a tientas avanzaba no alcanzaba a vislumbrar una salida. Todo era semioscuridad. Lancé un grito pidiendo ayuda. Transcurrieron segundos eternos. Me respondió una voz de mujer, casi un murmullo pegado a mi oído: “Quizá sólo estás siendo Alicia del otro lado del espejo, o tal vez seas el retorno a la infancia; todo lo que tienes que hacer para salir de aquí es desearlo. Salir del mismo modo en que llegaste. Consulta tu mente, el rastro en la cartografía de tus deseos”. Enseguida, la voz-murmullo calló. Y yo pensé: “Ahora mismo saldré de este túnel, ¿o será un laberinto?”. Cerré los ojos, y sentí que caía en un abismo. Al abrirlos, me encontré en mi casa, de pie en mi cuarto, y sentada a mi escritorio se hallaba una mujer con un libro abierto entre las manos; leía en voz alta: “Busco tierra firme. / Descubro una configuración geográfica, / un mapa de estrellas y galaxias que flotan sobre el agua; / la ruta de marinos extraviados / que persiguen sirenas y encuentran un manatí / pastando en la pradera”. Era la poeta Ruth Vargas Leyva. Su presencia fue también la sugerencia de una pintura. Esto ocurrió en un periodo de mi vida en que yo no sabía aún que la experiencia de la pérdida o el extravío personal, sean verificables o solo oníricos, pueden tornarse en desafío para volver a materializar lo perdido bajo la voluntad de la forma juntando misterios. Está de más precisar si lo aquí narrado corresponde al tiempo del dormir o a la más cruda realidad. Simple y sencillamente fue.Entró en mi vista (en mi vida) la poeta Ruth Vargas Leyva hará cosa de treinta años, cuando yo era un estudiante en Tijuana en la Universidad Autónoma de Baja California. Llegó de noche, porque la carrera que yo cursaba entonces, Lengua y Literatura de Hispanoamérica, se cursaba en turno nocturno en una escuela de Humanidades con apenas un par de años de haber sido creada. Llegó de noche Ruth, en compañía de la coordinadora de la carrera, quien nos la presentó al grupo como la nueva maestra de la materia Teoría y crítica literarias. Para beneplácito mío, que tanto gusto del género de la biografía, Ruth en sus clases nos conminaba a leer sobre la vida de escritores. En una ocasión llegó a una de aquellas clases con un libro en la mano: Virginia Woolf: El vicio absurdo, de Viviane Forrester. Llegó, puso el libro sobre el escritorio, se sentó y empezó a hablarnos de la vida de Woolf. Me asombró la pasión con que Ruth hablaba sobre la autora londinense, como en el presente me ocurre cuando la escucho hablar sobre Alejandra Pizarnik o de la cantante Amy Winehouse. Y más me asombró cuando, en aquella ocasión, citó una descripción de Woolf sobre su hermana Vanessa: “hermosa, de perfil griego pero griego decadente”. Nos mostró la maestra una pequeña joya ejemplar de la capacidad escritural de Virginia Woolf para con una sola frase trazar efigie de una persona-personaje.El tiempo transcurrió. Yo mal concluí mi formación universitaria. Me fui de Tijuana y Ruth y yo no volvimos a vernos durante más de 20 años. Nos reencontramos en el año 2014 y desde entonces no ha cesado el diálogo entre nosotros. En el año de la crisis pandémica contabilicé más de cincuenta llamadas telefónicas entre nosotros. En su compañía he compartido reuniones memorables en Tijuana con otros maestros de mi juventud, poetas y amigos. Y tuve el privilegio, junto con Luis Cortés Bargalló, de haber participado, a petición de Haydé Zavala, en la tan esperada reedición de la emblemática antología de poetas tijuanenses Siete poetas jóvenes de Tijuana, donde Ruth es la única mujer del grupo.Ruth Vargas Leyva nació en Culiacán, Sinaloa, en 1946, y vive en Tijuana desde que tenía tres años de edad. Economista de formación, se ha dedicado profesionalmente a la docencia y a la investigación derivadas de esta carrera. Y nunca ha puesto tregua a su andar por el camino de la poesía, si bien ha sido en los últimos años en los que su palabra poética se ha visto materializada en mayor medida en varios libros de culminante factura: Los nombres pendientes, Más allá de la niebla, Los días contados, así como la novela corta de raigambre biográfica-genealógica Felicia.Leo la poesía de Ruth Vargas Leyva, sus libros, y advierto que con ellos debiera disolverse un cúmulo de prejuicios surgidos desde la ya antigua perspectiva y sordera de la cultura literaria centralista, sostenidas estas en el argumento a veces silencioso de una hipotética “literatura de provincia”. “De provincia”, categoría que resulta obsoleta e injusta en tanto que a los libros o expresiones artísticas que así se catalogan se les niega de antemano, al demarcarlos a tal o cual región, la condición universalista que muchos de ellos poseen. “¿Qué piensas sobre ese calificativo, ‘de provincia’?”, le pregunté recientemente a la poeta.—Puede ser hasta ofensivo —me respondió.—Y discriminatorio —agregué.Leo la poesía de Ruth Vargas Leyva y luego la recuerdo y entonces pienso en cómo opera en conjunto estableciendo un orden, sea en alusión a vida o muerte, un orden en la índole atómica del lenguaje. Además de los claros rumbos cartografistas que su poesía a veces emprende por los ámbitos del conocimiento, la ciencia, por los de la auscultación de la existencia citadina, en el augurio de un probable final de la especie humana, Ruth Vargas Leyva nos recuerda también que el dolor pregunta siempre por la causa y a la vez nos recuerda que, como expresó el escritor Néstor Sánchez, la respuesta de causas está siempre diciéndose desde afuera, desde ese afuera desde el que irrumpe la poesía, fuera de toda anécdota, o de toda ficción, aunque entrelazada de ser necesario con esta y otra molécula de percepción poética del mundo y de los enigmas surgidos desde la historia. En su libro Más allá de la niebla escribió:La isla Clipperton es parecida a una isla fantasma. Aislada en la soledad del Océano Pacífico, rodeada de poderosos arrecifes, a 1200 kilómetros de tierra firme; de origen volcánico y coralino, con arenas de un intenso color rojo naranja. Llamada en 1526 Isla Médanos por marineros españoles, denominada por un pirata inglés Clipperton en 1705, Isla de la Pasión. Adjudicada a Francia en 1931 por el arbitraje de un rey de Italia. Una isla de mito y de tragedia, que no aparece en el mapa, un territorio mutilado cuya existencia nos lleva a una isla fantasma. A la percepción de sensación de que el miembro amputado todavía está conectado al cuerpo. Tú también eres un miembro fantasma adherido a mi cuerpo. Extiendo mi mano para tomar la tuya y en el horizonte veo una nube fija, debe ser una isla. Tu isla.El dolor de la pérdida y el extrañamiento. La presencia ausente, pero tenaz como un fantasma.Hace algunos meses pregunté a bocajarro a la poeta: ¿qué es para ti el dolor? ¿Cómo has vivido el dolor de la pérdida por muerte? (se lo pregunté después de haber leído un post de ella en Facebook en memoria de su hijo fallecido en plena juventud años atrás). Me respondió: “es como si cargara una urna de cenizas cerca del vientre”.En una carta fechada el 20 de noviembre de 2018, Ruth Vargas Leyva me compartió:He tenido un sueño toda mi vida. Una ciudad que recorro. Conozco sus calles, sus casas, el peso del aire. Nunca he visto un habitante. Solo yo la recorro y sin embargo me es tan familiar como un mundo alterno. Busco una caja cuyo contenido ignoro. No hay una reflexión racional para ello, solo la vivencia de que es posible de que, en una dimensión del tiempo, haya existido la ciudad, y yo en ella. La posibilidad de que mi mente haya imaginado esa ciudad, y me haya imaginado a mí, extraviada y ajena a esa otra realidad, con un propósito.A veces he fantaseado con que la ciudad soñada por Ruth fuera nuestra querida ciudad de Tijuana, pero no, porque nunca ha visto en su ciudad onírica un habitante. En cambio, busca una caja cuyo contenido ignora. Entonces imagino que en el interior de esa caja pululan enigmas, mapas, pequeños océanos de incertidumbre, que, con el sentido gregario que desde la desolación misma caracterizan a algunas de sus composiciones, se incorporarán a la palabra de la poesía de Ruth Vargas Leyva. O quizá ya ocurrió ese hallazgo y la poeta ha encontrado esa caja de sueño y ha recreado su contenido y lo ha desplegado en imágenes, casi mántricas algunas de ellas, en el periplo o navegación personal emprendida al filo de las funestas circunstancias para el género humano durante el periodo pandémico: Los coyotes recorren San Francisco. Un puma en Santiago de Chile contempla el amanecer. Un jaguar despierta en Tulum. Los venados del parque Nara buscan comida. En Lopburi cien monos hambrientos protagonizaron una feroz pelea por una banana. Patos silvestres cruzan la calle en Adana. Ciervos recorren el Este de Londres. En las playas vacías las tortugas ponen huevos a mediodía y en la noche una zarigüeya sueña a otra zarigüeya. En el buzón hay un nido de pájaros. El último de mis sueños donde apareció Ruth Vargas Leyva fue premonitorio literariamente. Soñé que hablábamos por teléfono. Nuestro diálogo estaba cruzado por temas reiterativos en las conversaciones que acostumbramos tener en la vigilia: siempre la ciudad de Tijuana, sucesos cotidianos, vidas de escritores, nuestro gusto por los animales, la obra de poetas mujeres, la condición de vulnerabilidad constante en la vida de algunos artistas amigos, informaciones sobre la mención de ángeles en obras tan alejadas en el tiempo como lo son La divina comedia, o la obra de Elias Canetti. El diálogo que yo soñaba se vio interrumpido por un silencio súbito de parte de Ruth. Le pregunté qué ocurría. Y me respondió: “¿te acuerdas de esto?” Le respondí: “¿de qué?” A lo que contestó: “Alejandra alejandra debajo estoy yo Alejandra”. Por supuesto, estaba diciendo el breve poema “Solo un nombre” de Alejandra Pizarnik. Yo ya sabía del gran entusiasmo y admiración que a la poeta Ruth Vargas Leyva le suscita la obra de la poeta Alejandra Pizarnik. Aquí lo premonitorio del sueño radicó en que dos semanas después Ruth me anunció que había terminado de escribir un nuevo poemario en el que incursiona en la figura de Pizarnik y tras la lectura de cartas, diarios y notas de esta toca algunos aspectos de su biografía, que como ya se sabe a la poeta argentina le obsedía ponerle punto final mediante su propósito de autoeliminarse.Ruth Vargas Leyva me compartió el manuscrito con poemas inspirados por vida, muerte y escritura de Pizarnik, El borde filoso de la noche. Lo leí. Me dio a conocer un alma y su noche debajo de las máscaras de Pizarnik: piezas desgajadas de un osario iluminado, el cuerpo convertido en barca ansiosa de todos los adioses, la aguja que pincha el globo de goma del pensamiento en atroz soledad, una catedral hecha sueño y hecha falo, una mujer debajo de su nombre y ella encimándose a su propia muerte. La asunción del tan añorado final de Pizarnik, el desenmascaramiento de su vacío, la victoria íntima e inútil de poner un punto final, a fin de restablecer la circulación de la vida tal vez en la memoria. Al terminar de leer El borde filoso de la noche pensé: Ruth Vargas Leyva ha abierto el buzón secreto en la vida y obra de Pizarnik. Estaba lleno de pájaros que añoraban la libertad del vuelo.¿Con qué figura simbólica tarótica se corresponderá la obra y persona de Ruth Vargas Leyva?, he preguntado recientemente al tarot de Marsella. Con La Estrella, me respondió el arcano mismo. Observo la carta. Una mujer aparece en ella, desnuda, bajo un cielo estrellado, y sosteniendo jarras con agua; una la vierte sobre una corriente o un río, la otra la vierte en la tierra de la orilla: reforestando el tiempo. Irrefutable respuesta, pensé, la carta La Estrella: he aquí “un ser humano en su verdad”.De un tiempo a la fecha, Ruth Vargas Leyva saluda al mundo con posts en Facebook que son textos (breves poemas, en mi opinión) que apelan por la gregariedad, por la revelación a diario y por la resistencia ante la desesperanza. El post de hoy 13 de octubre de 2025 dice así: “Aquí estamos, al borde del silencio porque hay palabras que se escuchan sin ser nombradas, enredadas en la lengua como una soga que se tensa, como una verdad no revelada”.Cuando quiero saber algo sobre la actualidad tijuanense, le llamo por teléfono a Ruth. Cuando dudo sobre la pertinencia de tomar tal o cual decisión de noche le llamo por teléfono a Ruth. Cuando he terminado de pintar un nuevo cuadro le llamo por teléfono a Ruth.También hemos hablado sobre lo que las palabras no alcanzan a decir. Conticinio es una palabra que ambos hemos utilizado con frecuencia.AQ / MCB