Sociedad

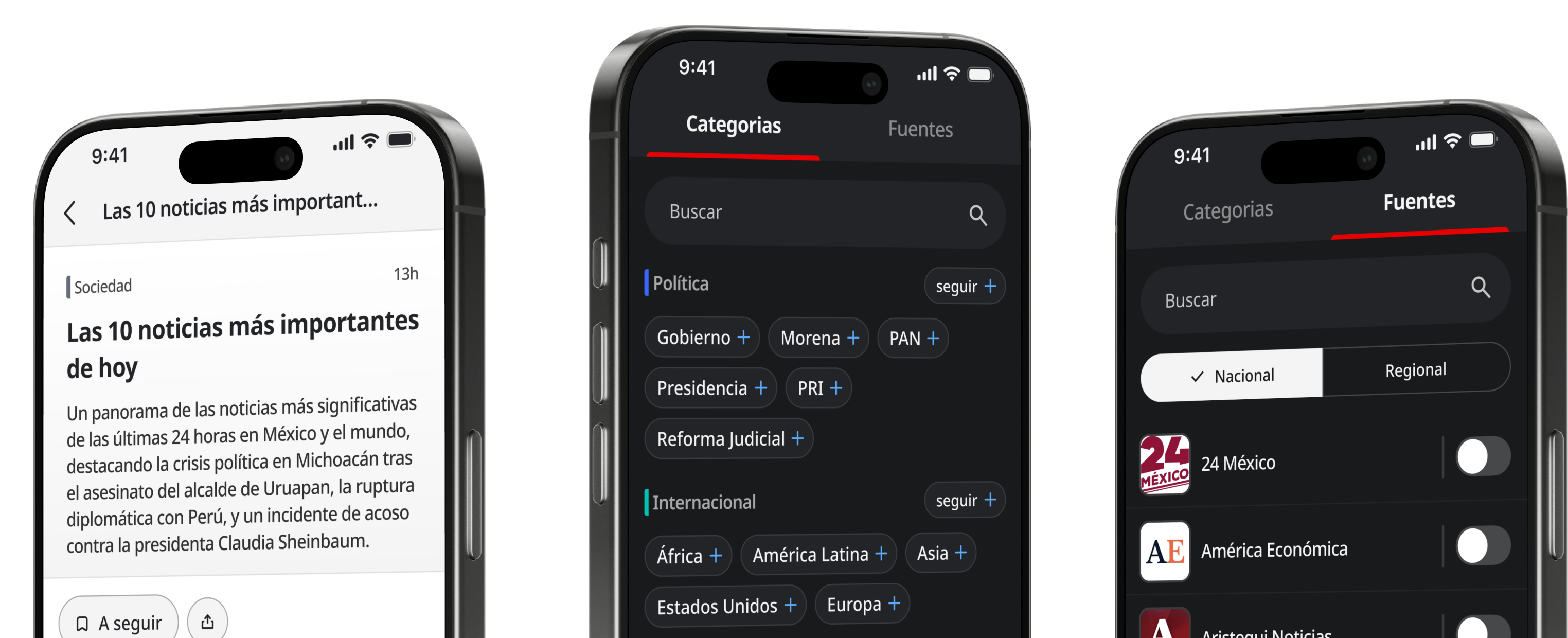

Las 10 noticias más importantes de hoy Política

Tensiones políticas en México Internacional

Donald Trump Economía

Aranceles Estilo de vida

Comida y bebida Economía

Criptomonedas Deportes

Liga MX Sociedad

Obituario Economía

Bolsa nacional e internacional Estados

Buenas noticias Internacional

Noticias de Israel Deportes

Lesionados y regresos Economía

Fusiones y adquisiciones (M&A) Estados

Noticias de Culiacán Estados

Noticias de Monterrey Estados

Noticias de Tijuana Economía

Mercados: caídas y subidas de la semana Economía

Números de la semana Fama

Casa de los Famosos Cultura y Ocio

Conciertos y festivales Cultura y Ocio

Las series del momento Cultura y Ocio

Cine - Estrenos del mes Deportes

Noticias de Canelo Álvarez Ciencia y Tecnología

Lo último en tecnología Ciencia y Tecnología

Últimas noticias Apple Ciencia y Tecnología

Últimas noticias Android Sociedad

Crimen y justicia Fama

Chismes y escándalos Política

Calendario político Fama

Famosos en las redes sociales Estilo de vida

Virales: memes y tendencias en redes socialesExpedicionario

Revista de Estudios en Antropología

Tenemos una mala noticia

Lo sentimos, pero en este momento no hay artículos disponibles. Vuelve más tarde para conocer las últimas novedades.